Для ПОБЕДЫ мы строили самолёты

Алексей Михайлович Ванчагов

Перед вами воспоминания Алексея Михайловича Ванчагова — бывшего Заместителя Генерального директора Ташкентского Авиационно-промышленного объединения имени Чкалова (ТАПОиЧ) и профессора МАИ. Алексей Михайлович начал свою трудовую деятельность в 1940 году на заводе №84 в городе Химки. После эвакуации завода в город Ташкент он ещё долгое время работал на заводе в должности одного из руководителей этого славного коллектива. Свои воспоминания он написал в 2005 году, в год 60-ти летия великой победы. Текст Воспоминаний и фотографии предоставлены его дочерью Ольгой Алексеевной Ванчаговой, за что ей огромное спасибо.

Я, Ванчагов Алексей Михайлович, ветеран Великой отечественной войны. Мне 85 лет. Я продолжаю работать в авиации 65 год, в настоящее время в должности профессора Московского авиационного института.

Моя страна готовится отметить 60-летие Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов. Мне, в связи с этой датой, хотелось бы рассказать о некоторых событиях военных лет, участником и свидетелем которых я был.

Мне 20 лет. Июнь 1940, Москва. По окончании учебы я был направлен на работу на завод 84 (г. Химки). Завод осваивал производство (по лицензии США) пассажирского ультрасовременного самолета ДС-3, получившего в СССР наименование ПС – 84. Он существенно отличался по конструкции и технологии производства принятой у нас. Особенно поражало широкое применение в технологии сварочных работ. Моя специальность технолога по сварочному производству была востребована. Тем более что я профессионально владел практически всеми видами сварки. Началась активная, напряженная и любимая работа.

Мог ли я тогда предполагать, что на этом заводе пройдут 27 лет, лучших дней моей жизни и что через десять лет, пройдя все ступени служебной иерархии, стану одним из руководителей этого славного многотысячного коллектива самолетостроителей?

1940 год — предвоенный год был пронизан ощущением приближающейся большой войны. Это чувствовалось нами и по международным событиям, и по ситуации внутри страны. 22 июня, начало войны застало меня в г. Ступино у моего брата Владимира, где собрались все близкие родственники. В этот день мы расстались до конца войны, а с отцом и братом — навсегда. Они погибли на войне.

Вернувшись вечером в Москву, я увидел другой город и других людей. Москва затемнена, небо прощупывают прожектора, на отдельных площадях установлены зенитные орудия. Во дворах жилых домов, почти у каждого подъезда — дежурные. Люди выглядели деловитыми, сосредоточенными, готовыми к действию и лишениям. Начались ежедневные «воздушные тревоги», днём и ночью люди уходили в бомбоубежища и метро.

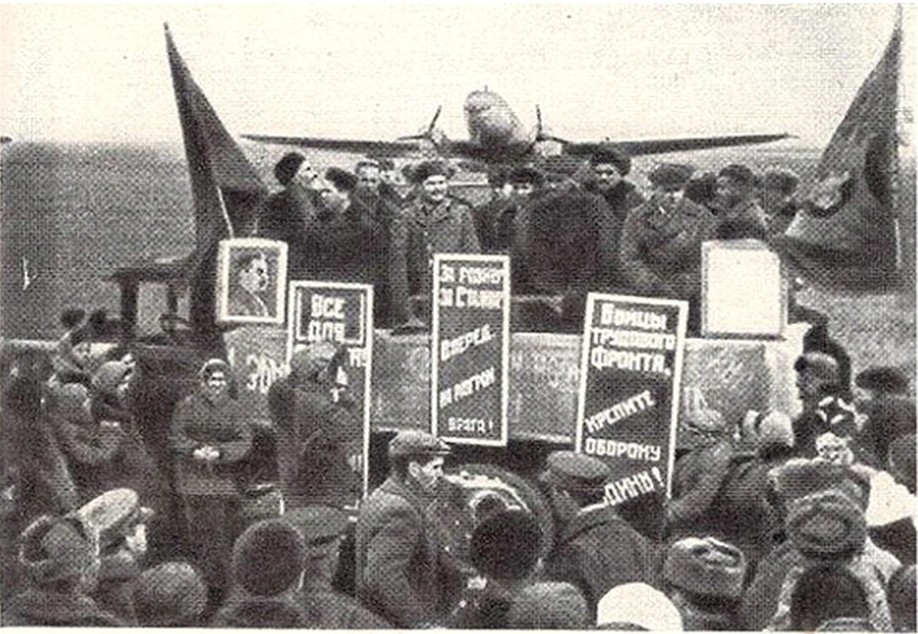

На нашем заводе также произошли большие изменения в производстве и режиме работы. Было принято решение переоборудовать производимые самолёты из пассажирских в военно-транспортные. Этот процесс проходил в режиме военного времени и был закончен в короткие сроки. Резко изменился план в сторону увеличения производства самолётов. Для нас, молодых ребят, режим суток сложился так, что мы днём работали на заводе, а ночью, чтобы избежать пожара, посменно дежурили на крышах цехов завода и сбрасывали вниз «зажигалки», упавшие с немецких самолётов.

В первый месяц войны к Москве редко, но все-таки прорывались отдельные немецкие истребители. Крупный прорыв к Москве немецких самолётов случился в третьей декаде июля. Это было в начале ночи и представляло собой страшное и потрясающее зрелище! Этой ночью я был на Трубной площади у приятеля и видел всё, что происходило в небе. Немецкие самолеты, я не знаю, сколько их было, на достаточно низкой высоте кругами летали над Москвой. Большое количество прожектором «щупали» небо, и многие самолеты попадали в их лучи. Но одновременно они осветили город так, что было светло как днем. Все зенитные установки работали на полную мощность, так, что осколки сыпались с неба как град. Пулеметы непрерывно «строчили» с крыш домов трассирующими пулями. Некоторые самолеты, попадая в луч прожектора, пикировали по этой светлой дорожке к земле и расстреливали его. Несмотря на эту огневую мощь, немецкие самолеты долгое время продолжали летать, стрелять и бомбить. Я не увидел в этой зоне Москвы ни одного сбитого самолета. Было горько и обидно. Казалось, что это какой-то страшный сон. Слава Богу, это был единственный увиденный мною массовый налет. В дальнейшем противовоздушная оборона Москвы задерживала и сбивала немецкие самолеты на дальних подступах к городу. Хотя прорывы отдельных самолетов были, и воздушные тревоги объявлялись почти ежедневно.

В конце августа и в сентябре 1941 г. сотни тысяч москвичей ежедневно выходили на сооружение противотанковых рвов на подступах к Москве. Вся молодежь завода принимали в этом участие после окончания работы. Это был нелегкий труд – перелопатить 4 кубометра земли. Никакой техники не было. Мы работали с энтузиазмом, понимая, для чего это делается. Фронт приближался к Москве.

5 октября 1941 г. по решению Государственного Комитета Обороны было приказано в сжатые сроки эвакуировать завод в Ташкент. Первые 3 эшелона ушли до 15 октября. Необходимо было снять в цехах все оборудование, незавершенные заделы производства, инвентарь. Грузили вручную, круглосуточно, силами рабочих завода. Эшелон состоял из 50-60 платформ и вагонов-теплушек. На платформах было оборудование, в теплушках – по 30-40 человек. Многие сооружали укрытия на открытых платформах. Весь процесс эвакуации шел по плану и четкому графику. В Ташкент самолетом были отправлены представители завода для подготовки, встречи и размещения людей и оборудования. До сих пор удивляюсь, как удавалось без какой-либо техники снять и погрузить многотонное оборудование. Помню нашего директора, генерала Афанасия Михайловича Ярунина в окружении трех автоматчиков охраны, руководившего работой. Нужно было отправить тысячи единиц оборудования и тысячи работников, большинство с семьями. По графику подразделение, в котором я работал, должно было отбыть пятым эшелоном 18 октября.

Рис. 3 Директор завода №84 (1939-1947) в Химках Афанасий Михайлович Ярунин. Фото из архива Т. Скопиной.

Мы, группа сотрудников, 16 октября получили разрешение съездить из Химок в Москву купить продукты в дорогу. Утром заводской автобус довез нас до метро «Сокол», и мы вышли из метро на улице Горького. То, что мы увидели невозможно забыть. По улице Горького от Белорусского вокзала по направлению в центр города тянулась непрерывная колонна воинских подразделений. Шли подводы, запряженные тощими лошадками, на некоторых – раненые. Держась за подводы, шли заросшие оборванные солдаты. Очевидно, это были снятые с фронта части. Их заменили «сибиряки», прибывающие из Дальневосточной армии.

Все магазины были закрыты. Не было видно милиции. По улицам, уезжая из города, мчались автомашины, нагруженные самым разнообразным скарбом. На тротуарах кучками стояли москвичи, недоуменно смотря на происходящее. Молчало радио. Никакой информации не было, только ходили страшные слухи. Не работал городской наземный транспорт. Мы прошли пешком до Комсомольской площади, понимая, что произошло что-то трагическое, и нам нужно срочно возвращаться на завод. Комсомольская площадь и прилегающие к ней улицы были заполнены тысячами людей. С утра не работал пригородный транспорт, не было вагонов и дальних поездов. Люди говорили, что ночью весь подвижной состав всех трех вокзалов был мобилизован для эвакуации государственных и военных организаций Москвы в г. Куйбышев. Мы пробыли в этой массе людей до 5 вечера, пытаясь найти способ добраться до Химок. В 5 часов на платформу Ленинградского вокзала подали состав теплушек, который должен был идти до ст. Крюково. Обходными путями мы сумели добраться до платформы, но нам досталось место только на крыше вагона. Где-то в районе ст. Ховрино из облаков появились 2 немецких истребителя и прошли по движению поезда на такой низкой высоте, что можно было разглядеть лица летчиков. Мы были хорошей мишенью, но они не стреляли. Очевидно, это были разведчики.

Утром 17 октября, придя на завод, я был поражен увиденным. Охраны на проходной не было, в цехах было тихо и пусто. По заводу ходили отдельные руководители и директор А.М. Ярунин в окружении усиленной охраны. Мы узнали, что 15 октября поступил приказ эвакуацию завода прекратить в связи с чрезвычайной военной обстановкой на подступах к Москве, и спасать коллектив завода. Директор приказал утром в 8 часов 16 октября собраться колоннами по цехам и отделам и пешком идти по Горьковскому шоссе в направлении города Горького. Приказ оказался невыполнимым. Утром собрались только некоторые работники и транспортный цех со всем своим парком машин. Поход не состоялся, а работники завода в основной массе сбежали и решали свои проблемы самостоятельно. Вечером 16 октября прошла коротая информация по радио об обстановке на фронте. В городе было объявлено чрезвычайное положение. Были определены 2 линии обороны Москвы – ближняя и дальняя. Город превратился в прифронтовую зону. На улицах появились противотанковые ежи, а в небе – аэростаты. Военные патрулировали город в комендантский час.

18 октября на завод поступил приказ продолжить эвакуацию. Но не было людей, которые могли бы ее продолжить. Директор издал приказ о массовом приеме на завод рабочих всех специальностей по упрощенной схеме. В результате вернулись большинство работавших ранее, а также присоединились рабочие соседних авиационных заводов.

20 октября был подан состав вагонов и 4-й эшелон с оборудованием и людьми был отправлен в Ташкент. 23 октября отправился 5-й эшелон, на котором уехал наш цех, в том числе и я. Далее эшелоны уходили почти ежедневно. Начался наш долгий, трудный путь до Ташкента. Длился он 23 дня. Целыми днями стояли на запасных путях. Деньги и хлеб кончились в районе города Куйбышев. Об этом можно долго рассказывать. Мы и наши 60 вагонов благополучно добрались до Ташкента. А вот 10-й эшелон попал под бомбежку с воздуха, и многие погибли.

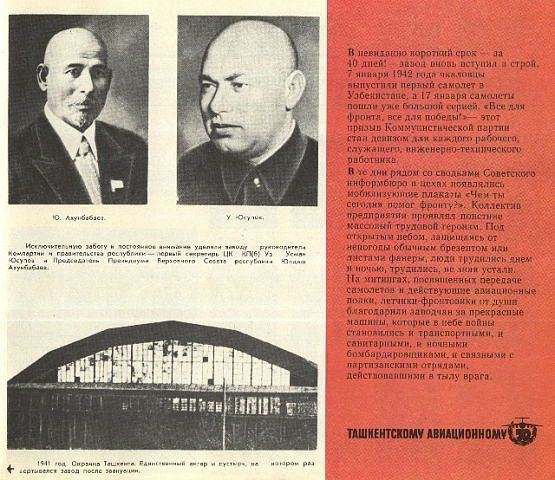

Ташкент встретил нас теплой и солнечной погодой и освещенными ночью улицами. Город был переполнен эвакуированными из России и Украины предприятиями, что породило большие проблемы с их размещением, а также с обеспечением тысяч людей жильем.

Для размещения самолетостроительного завода было выделено здание бывшего Полиграфкомбината и прилегающей к нему земли для размещения заготовительных цехов в черте города. Для сборочных цехов выделили ангар и грунтовый аэродром (по сути – поле, поросшее травой).

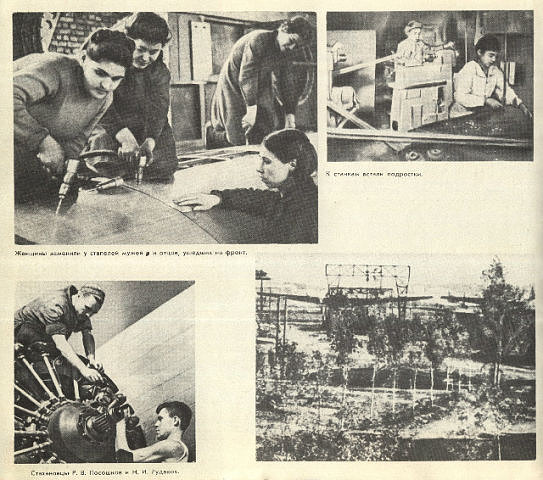

Предстояла грандиозная работа по планировке и размещению цехов завода. Прибывающее оборудование размещалось на открытых площадках запланированных цехов, а уже потом строилось само здание. Строилась взлетная полоса для самолетов. Создавались энергетические коммуникации и необходимая инфраструктура вспомогательного и обслуживающего производства. Сборка самолетов была начата сразу по прибытии первых эшелонов из поступающих деталей, узлов и агрегатов в ангаре на аэродроме. Заготовительные и механические цеха начинали работать под открытым небом. Работа шла круглосуточно. Официально был установлен 12 часовой рабочий день. Возникали проблемы с питанием: кроме нормы хлеба есть было нечего. Мы голодали, но не роптали. Под столовую было отдано четырехэтажное здание школы. Вскоре она заработала. Главным и постоянным блюдом был суп из макарон, которые в тарелке можно было пересчитать по пальцам. Руководство Узбекской республики понимало, что означает авиация для победы, и оказывало нам предпочтительную помощь в размещении людей по домам местных жителей (в порядке уплотнения) и по другим вопросам и проблемам. Этот процесс становления завода в таких условиях заслуживает более детального описания. Такое мужество, героизм, самоотверженный труд голодных, неустроенных с жильем людей, работающих до полной потери сил и ни на что не жалующихся, заслуживает уважения и памяти последующих поколений.

Я работал старшим технологом и, некоторое время, мастером слесарного цеха. Цех размещался в бывшем складе бумаги Полиграфкомбината. Нам повезло – была крыша над головой. Цех изготавливал сложные узлы и агрегаты шасси самолета, подмоторной рамы, коллектора выхлопной системы и сотни других узлов и деталей. Круглосуточная работа десятков сварочных постов и другого оборудования создавала завесу, из-за которой за 10 метров не видно было человека.

Зимой 1942 года я и многие мои товарищи редко были дома. Спали в цехе. Эта зима была очень тяжелой. Начались массовые заболевания силикозом. Многие страдали от авитаминоза. От постоянного чувства голода отвлекала только работа.

Весна 1942 года обрадовала появлением в столовой чахохбили из черепах. Их на автомашинах привозили из песчаных пустынь, расположенных в 200-250 километрах от Ташкента.

В результате героического труда рабочих и служащих к январю 1942 г. действовали все цеха технологической цепочки производства. Особо надо отметить, что к 1 января 1942 г., то есть спустя 2,5 месяца с начала эвакуации завода из Химок, был собран из привезенных деталей военно-транспортный самолет, получивший название ЛИ-2, за что завод был награжден. Это уникальная история о том, как практически на пустом месте был создан мощный завод, построивших тысячи самолетов. Безусловно, мы тогда внесли свой вклад в победу в Великой Отечественной Войне.

Ташкентский авиационный завод находился за тысячи километров от сотен заводов-поставщиков материалов и комплектующих изделий. Это создавало большие проблемы с «питанием» производства. Но коллектив завода обеспечил выполнение поставок самолетов по количествам и срокам. 27 месяцев подряд заводу вручали переходящее знамя ГКО. Это был настоящий героизм тружеников тыла и об этом не надо забывать.

Рис. 6 Руководство Ташкентского авиационного производственного объединения им.Чкалова 7.11.1961 справа налево: директор С.И. Кадышев, зам.дир. А.М. Ванчагов, зам.по строительству Э.С.Качаров, гл.инж. К.С.Поспелов.

За годы моей работы в этом замечательном коллективе был создан первоклассный самолетостроительный завод, который объединял 3 завода (в Ташкенте, Фергане и Намангане) и насчитывал более 30 тысяч высококлассных рабочих и инженеров. Была создана мощная социально-бытовая инфраструктура: сотни тысяч метров жилья (авиационный городок), 2 больницы, 2 поликлиники, десятки детских садов и яслей, несколько пионерских лагерей, 3 пансионата, дворец культуры, великолепный санаторий-пансионат на берегу озера Иссык-Куль в Киргизии и многое другое. Были освоены и серийно производились самолеты: ЛИ-2, ИЛ-14, АН-8, АН-12, АН-22 «Антей», ИЛ-76. Ташкентское авиационное производственное объединение имени В.П.Чкалова награждено 4-мя орденами СССР.

Из всех правительственных наград мне особенно дорога медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.» Я горжусь тем, что был активным участником 27-летней грандиозной работы, горжусь ее результатами. Жаль, что в настоящее время нет былой славы и величия этого коллектива самолетостроителей.

ЭВАКУАЦИЯ

Отдельные эпизоды эвакуации завода № 84 из г. Химки в г.Ташкент. Записано со слов А.М.Ванчагова из семейного видео архива.

При подъезде к г. Куйбышеву (Самара) образовалась пробка. Все пути были забиты, так что команда военных не знала, как поступить. Там было 20 путей. Поступило распоряжение все эшелоны, двигающиеся на Ташкент, пустить через Турксиб, значит надо уйти на Восток. А это ещё лишние сотни километров пути, а мы ещё до Куйбышева все продукты съели. Даже хлеба не было. Хотя были документы и в эвакопункте можно получить хлеб. Но всё закрыто. И тут наши мужики, человек 50-60, встали впереди поезда и не дают ехать. Требуют везти на юг, напрямую, на Сызрань. Пришёл комендант и говорит: » Ребята, пойдёмте, поговорим сейчас с вами, всё решим. Всех забрал. Когда пришли все в комнату, комендант говорит: » Вы все арестованы, вас сейчас отправят под трибунал, а эшелон пойдёт, как положено». Но что-то сработало, неожиданно мы узнали, что эшелон пустят через Сызрань, а этих людей отпустили. Катитесь вы на все четыре стороны, идите за эшелоном хоть как. Они нас догнали где-то около Аральского моря. Как они добирались одному Богу известно.

Едем на Ташкент, до него однопутка и разъезды. Как поставят на разъезд, мы стоим час, день, два. Там идут эшелоны военные, нефть из Баку, а мы стоим, так как путь единственный. Так добрались до станции Арысь, Ташкент совсем близко, а в эшелоне тяжёлая обстановка — кушать нечего. Состав из 60 вагонов, народу очень много, платформы с оборудованием и всё остальное. Мы ехали в последнем вагоне, и наш начальник техотдела был начальником эшелона. В районе Пензы мы закупили несколько мешков картошки, что нас очень выручило, но и они кончились. Эшелон стоит, большое село, все вышли, голодные как волки. Рядом большой восточный базар, а денег нет, ничего нет. До Ташкента ещё 250 км. Кто-то спровоцировал, сказав: — ребята, что стоим! И накинулись, всё разгромили. Какой позор! Комендант распорядился отправить немедленно наш состав в Ташкент.

Поезда с эвакуированными двигались очень медленно, пропуская военные эшелоны, двигавшиеся с огромной скоростью. В неотапливаемых вагонах было холодно, спали не раздеваясь, детей клали в середину, многие из них заболели воспалением лёгких. Наконец мы выкатываемся в Ташкент на первый путь. Выскочили из вагонов. Вокзал красивый, светло, играет оркестр. Поезд простоял 5 минут и нас погнали дальше на станцию «Сортировочная». Мы переночевали в вагоне, а утром к нам подогнали телеги. Всё погрузили и поток людей и телеги отправились от вокзала по ул. Шота Руставели. Люди измученные, грязные, а на тротуарах стояли ташкентские жители. Война только началась, они ещё ничего не пережили. Здесь освещение, продукты, всё есть. Местные мальчишки кричали:- » Евреи из Бердичева приехали, евреи из Бердичева приехали..». На станции «Сортировочная» было кафе. Жарились шашлыки, подавалось красное разливное вино. Мы четверо бессемейных ребят засели в кафе, потом еле своих нашли. Ташкент произвёл на нас потрясающее впечатление. После Москвы, где холодно, бомбёжки, затемнение, тревоги, а здесь всё по-другому. Приехали в ноябре, а здесь продают фрукты, лепёшки, вино. Но это длилось до Нового года. К 1-му января всё сгинуло, потому что приехало около миллиона человек. Из Украины приехали все главные заводы, а из Москвы только мы, да частично из Белоруссии. Хлеба нам давали по 800 грамм, а другие получали 400 грамм, хлеб — кочерыжка и больше ничего. Я брал буханку 1кг. 600 гр на 2 дня.

Проходит январь, февраль, нет столовой. Позже нам выделили 4-х этажное здание школы под фабрику-кухню (заводскую столовую). Готовили суп с макаронами — это мутная вода, в которой плавали 4 макаронины. На заводе начался голод. Люди болели и умирали. Потом стало налаживаться. Весной стали готовить чахохбили из черепах. Их на грузовиках привозили из песчаных пустынь, расположенных в 200-250 километрах от Ташкента. Но трудности не сломили заводчан. Ценой больших усилий и самоотверженного труда работники завода поставляли самолёты Ли-2, они отправлялись на фронт прямо с заводского аэродрома. Вся для фронта, всё для победы!

По материалам сайта Музея ТАПОиЧ

17 эшелонов, а это около 1000 вагонов ушло в Ташкент из подмосковных Химок. Было эвакуировано 812 единиц оборудования, весь задел производства, материалы. Как вспоминали ветераны завода, рядом со станками и агрегатами ехали 4 880 работников завода и членов их семей. Были и потери в результате налёта вражеской авиации. По окончании эвакуации в Ташкент в директорском приказе отмечалось:- Начатая 15 октября 1941г эвакуация закончилась 13 ноября 1941 г. Прибывающему в Ташкент оборудованию не хватало площадей. Поэтому оборудование приходилось размещать в зданиях не промышленного типа — Территория полиграфического комбината (территория «А») и площади на окраине города ( территория «Б»). Руководил установкой оборудования эвакуированного в Ташкент из подмосковных Химок главный инженер завода № 84 Борис Павлович Лисунов. Уже 7 января 1942 г. завод изготовил первый Ли-2 в военном варианте (ранее выпускаемый ПС — 84 был пассажирским). Впервые в небо Узбекистана Ли-2 поднял лётчик — испытатель Н.В. Герасимов. В 1941г. завод выпустил 237 машин. В 1942г. уже 423 машины. А к маю 1942г. завод вышел на довоенный уровень производства. В 1943 г. — 618 машин; 1944 г. — 626 машин; в 1945 г. — 458 машин. Среди авиационных заводов это был самый большой выпуск. За что заводу на вечное хранение было передано Красное Знамя ГКО.

-0 Комментарий-