Война и революция в судьбе Мамонтовых – владельцев Киреева

Т.Г. Рунова

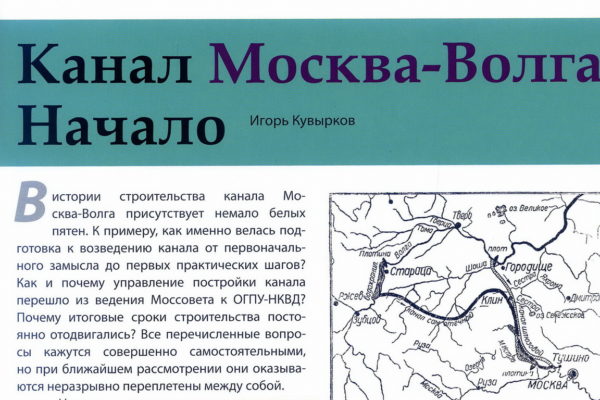

Знаменитые купцы-предприниматели Мамонтовы владели селом Киреево с 1853 по 1905 годы. Сегодня его нет на карте Подмосковья – эти земли заняты кварталами Левобережья – микрорайона г. Химки, по ним проложены трассы канала Москва-Волга и МКАДа с его развязками на г. Долгопрудный и шоссе М 11.

С Киреевым была связана жизнь четырёх поколений Мамонтовых. Первое из них представляет первый его владелец Иван Фёдорович Мамонтов с его женой Марией Тихоновной (рано умершей). Свои капиталы, созданные на винном откупе, он вкладывал в строительство Москвы — торговых и гостиных дворов и целых улиц (напр. Петровских линий). Но главным его делом стало сооружение первой в России частной железной дороги Москва – Сергиев-Посад, где он был основным акционером.

В Кирееве выросло второе поколение Мамонтовых − четыре сына и две дочери Ивана Фёдоровича. Самый яркий след из них оставил Савва Иванович. Как продолжатель дела отца, он строил железные дороги, в т.ч. Северную и Донецкую магистрали. Но стал широко известен как покровитель искусства, создавший уникальное содружество русских художников в своём имении Абрамцево и первую в России частную оперу.

Его братья освоили книжное дело – Анатолий Иванович был известным книгоиздателем, а Николай Иванович – книготорговцем, их магазины стояли в центре Москвы на Кузнецком мосту и Рождественке. Старшая дочь Александра вышла замуж за дворянина Дениса Карновича, их семья жила в Петербурге и Херсоне, где Карнович служил вице-губернатором. Младшая дочь Ольга стала женой своего домашнего учителя, бывшего крепостного Н.И. Алябьева. Он, закончив МГУ, занимался народным просвещением как учитель, писатель и издатель журнала для малограмотных «Грамотей».

Получив доли в наследстве, создав свой бизнес, свои семьи и дома, выросшие дети покинули Киреево, наезжая туда в качестве гостей.

Вторым владельцем Киреева стал, после смерти отца в 1867 г., его старший сын Фёдор. Он активно занялся обновлением имения. По его заказу архитектор Ф. Гартман построил новый господский дом в русском стиле – в виде боярского терема, старый парк обустроили в английском стиле. Как любитель конного спорта, Фёдор завёл скаковых лошадей и ипподром. В Кирееве устраивались скачки, собирая большое общество. В семейном Сергиевском храме все Мамонтовы встречались на православные праздники и семейные события – крещения, именины, свадьбы, отпевания.

У Фёдора и его жены Ольги Ивановны росли три дочери и сын. Их кузина Вера Зилоти (дочь П.М. Третьякова и В.Н. Мамонтовой) так описала их семью: «Федор Иванович, имевший в лице что-то арабское, тонкое, был женат на Ольге Ивановне − еще более тонкой, элегантной, неотразимо чарующей, у них все четверо детей были исключительно интересны, а некоторые… были необыкновенно умны и привлекательны. Маше было 17 лет, она походила на породистую арабскую лошадь, Соня – 14 лет (моя ровесница) – была породистой персидской кошкой, Ваня – в типе Маши, а Ольга, еще маленькая, лет десяти, была самая красивая, пожалуй, в типе Маши, но с утонченными чертами своей матери» (с.286).

Эти дети Фёдора — Мария, Софья, Ольга и Иван образуют третье поколение Мамонтовых, тесно связанных с Киреевым.

Но уже с детства в их судьбе появились проблемы. В 1874 г. неожиданно умер Фёдор Иванович и их мать, в возрасте 28 лет осталась вдовой с детьми от 2 до 10 лет. Ей помогали все родные. Савва Иванович взял на воспитание Ваню, часто у него гостили Соня и Маша. Трудно пришлось 2-летней Оле − её мама через год снова вышла замуж, а после смерти второго мужа – в третий раз.

Так и сложилось, что дети Фёдора выросли в тесной связи с семьёй Саввы Ивановича. Все они стали участниками его творческих деяний и повседневной жизни Абрамцева, были приняты в круг собравшейся там художественной богемы. Молодые очаровательные Маша, Соня и Оля стали моделями для ныне широко известных портретов Серова, Репина, Васнецова, такими они их и изобразили. Сохранились снимки, показывающие их в бытовой обстановке этого имения, и мы можем представить их реальные образы (рис.)

Собственно здесь, среди абрамцевских знакомцев дочери Фёдора встретили своих будущих мужей. Создав свои семьи, они покинули Киреево, разъехавшись по местам жизни супругов и навещали имение уже в качестве гостей. В Кирееве остался их брат Иван, ставший последним владельцем имения. Создав семью и подрастив здесь трёх сыновей, по обстоятельствам своей жизни он продал имение в 1905 г.

Дети Ивана и его сестёр − правнуки Ивана Фёдоровича образовали четвёртое поколение Мамонтовых, связанных жизнью с Киреевым. Расскажем о судьбе этих двух последних поколений Мамонтовых, попавших на тяжёлое время войн и революций начала 20 века.

Мария, старшая дочь Фёдора стала женой богатого промышленника, владельца Воскресенской мануфактуры Владимира Васильевича Якунчикова. В семье не было детей и все свои силы деятельная Мария отдала сохранению и развитию народного прикладного искусства. И.Грабарь писал, что она была яркой личностью, «талантливой, разбиравшейся в искусстве и умевшей отличать подлинное от фальшивого, серьёзное от пошлого…Она всегда была во власти какой-либо художественной идеи, отличалась кипучей энергией и вечно что-нибудь организовывала»(с.141). Мария с юности помогала в работе абрамцевских кустарных мастерских Е.Г. Мамонтовой, а после её смерти стала руководить ими. В тамбовском селе Соломенка она создала вышивальную и ковровую мастерские, изделия которых получали медали на российских и парижских выставках. Вместе с мужем (и на его взносы) она создавала Первую всероссийскую кустарную выставку в Петербурге в 1902 г. и Кустарный отдел Русского павильона на Всемирной выставке в Париже в 1900 г., где за свою деятельность получила французский орден Академических пальм…

Мария Фёдоровна всегда была в курсе художественной жизни Москвы, посещая все выставки и премьеры. С молодости в числе её друзей были В. Серов, И. Остроухов, К. Коровин. Её салон в особняке в Мёртвом пер. и музыкальные вечера на даче в Наре посещали П.Чайковский, А. Скрябин, Н. Метнер, В. Васнецов, В. Борисов-Мусатов, П. Кончаловский, И. Грабарь и С. Дягилев и др. На её даче гостили А.П. Чехов и О.Л. Книппер, К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Днченко… Они с мужем входили в число спонсоров создания Румянцевского музея.

В Абрамцеве. Ольга (в белом платье), Мария (за ней), Софья (вторая справа). Слева вверху В.Серов, рядом с ним сыновья Саввы Ивановича. © Музей-заповедник Абрамцево.

Всё это кончилось в 1918 г., когда дача в Наре была национализирована (отданная под детдом, через год сгорела). В отнятом особняке в Москве ей оставили пару комнат, где она жила вместе со своими сёстрами, потерявшими мужей и лишёнными жилья. Семейные коллекции картин, фарфора, вышивок, мебели, старинных книг и пр. частично были разграблены, некоторые удалось продать, чтобы выжить, но большинство были переданы в Третьяковскую галерею и Главмузей. В 1923г. Марию Фёдоровну арестовали, от тюрьмы спасло заступничество художников, но последовала ссылка в Тарусу, где она прожила до 1928 г. И здесь она организовала вышивальную артель, обеспечивая заработок себе и местным рукодельницам.

Отбыв ссылку, в возрасте 55 лет, Мария Фёдоровна вместе с сестрой Ольгой покинула Россию. Поселившись в Париже, она бралась за разные дела – шила шляпы, организовала вышивальную артель и т.п., вошла в эмигрантские организации. Она умерла в Русском старческом доме в 1952 г. в возрасте 89 лет, пережив всех родных своего поколения, похоронена на кладбище Сент-Женевьв де Дюбуа.

Отбыв ссылку, в возрасте 55 лет, Мария Фёдоровна вместе с сестрой Ольгой покинула Россию. Поселившись в Париже, она бралась за разные дела – шила шляпы, организовала вышивальную артель и т.п., вошла в эмигрантские организации. Она умерла в Русском старческом доме в 1952 г. в возрасте 89 лет, пережив всех родных своего поколения, похоронена на кладбище Сент-Женевьв де Дюбуа.

Софья Фёдоровна, вторая дочь Фёдора, воспринималась окружающими как типично русская женщина, с ярко выраженными славянскими чертами миловидного лица. Такой она изображена на портрете И.Е. Репин, в таких ролях она любила выступать в любительских спектаклях Абрамцева. И муж её Павел Александрович Тучков был, очевидно, близок ей по натуре. Любитель гитары и лучший в Москве знаток цыганских песен, охотник и рыбак, он был близким приятелем К. Коровина, В. Серова, Ф. Шаляпина, часто сопровождая их в вылазках на природу. В литературе есть описание встречи П. А. Тучкова с Николаем II в 100-летнюю годовщину Бородинской битвы, когда Государь спросил его о родстве с генералами Тучковыми – героическими участниками войны 1812 года, потомком одного из которых и был Павел Александрович.

После свадьбы семья поселилась в Верейском уезде, где Павел Александрович владел селом Ляхово с деревнями, и где служил на разных земских должностях, став в 1906 г. Главой Верейской земской управы. Софья занималась попечительством и благотворительностью. Газета «Русские ведомости» от 27 февр. 1902г. писала о местной помещице С.Ф. Т-вой, «которая в течение нескольких лет руководит постановками для народа пьес классического репртуара, преимущественно Островского». По примеру сестры Марии она организовала артели по плетению изделий из лозы и изготовлению мелкой мебели.

И эта мирная жизнь была нарушена событиями начала века. Выросшие сыновья Александр и Дмитрий (сын Николай умер в 1906 г., в возрасте 16 лет), воевали в звании прапорщиков на фронтах 1 Мировой войны, а в 1918 г., как все молодые Мамонтовы, ушли в Белую армию. Их отец Павел Александрович, заразившись тифом, вскоре умер. Софья Фёдоровна, изгнанная из имения, поселилась у сестры Марии Фёдоровны.

Старший сын Тучковых Александр выжил в этой схватке и ушёл с Белой армией, сумев забрать с собой жену. Поселившись в Париже, он занимался журналистикой, воевал во II мировой войне в армии Франции, освобождал Париж, активно работал в эмигрантских военных организациях. Александр умер в 1868 г., оставив трёх сыновей. Два старших – Павел и Дмитрий не имели детей (ушли в 1995 и 2002 г.), у младшего Никиты, умершего в 2004 г., остались сын и две дочери (рожд. 1950–х гг.), все имели семьи, сейчас живут, по сведениям Арзумановой, 8 их детей.

Младший сын — Дмитрий Тучков, погиб в 1919 г. в боях под Мелитополем и был похоронен в Феодосии. Весть об этом дошла до Москвы и Софья Фёдоровна, в возрасте 53 лет, через все фронты Гражданской войны, отправилась на могилу сына. Она добиралась до Феодосии более 2 месяцев (не пишем здесь о всех перипетиях этого пути) и оплакала смерть своего сына. На обратном пути в Москву (не ясно, к кому она ехала – от её семьи там никого не осталось) бдительная ЧК сняла её с поезда как ехавшую «от белых» и отправила в Рязанский концлагерь с формулировкой «до конца Гражданской войны». Попытки Марии Фёдоровны выручить сестру или хотя бы передать ей тёплые вещи (арестованная в августе, она не имела их) успеха не имела. Там и затерялись следы этой милой женщины…

Ольга Фёдоровна – младшая дочь в семье, вышла замуж за потомка обрусевших греков, дворянина Михаила Томару. После университета, по протекции своего отца – киевского губернатора он стал помощником С.Ю. Витте, бывшего тогда министром путей сообщения, затем − министром финансов. Женившись в 1894 г. на Ольге Мамонтовой, он вышёл в отставку и вскоре увёз семью на Кавказ, в Сухуми, где семья прожила до 1920 гг. Михаил служил на разных должностях – был председателем Общества взаимного кредита, Городским головой, Управляющим отделения банка. Очевидно, он много внимания уделял изучению Востока. Ещё в 1893 г., по командировке Ю. Витте он посетил Персию, Индию, Аравию, и Турцию и опубликовал книгу «Экономическое положение Персии», высоко оценённую.

Ольге, проявившей артистический талант на сцене Абрамцева, не удалось его реализовать. Она родила трёх дочерей и двух сыновей, воспитание которых стало её главной заботой. Ольга поддерживала тесные связи с родными, каждое лето вместе с детьми она проводила, на даче сестры Марии в Наре. Дети получили хорошее образование.

События 1917 года безжалостно разметали семью. Выросшим дочерям – Софье, Ирине и Наталье удалось эмигрировать, они обосновались в Париже. Старший сын Лев, живший тогда в Петербурге, умер в 1918 г. от тифа.

Ольга, Михаил и их младший сын Алексей (12-13 лет) остались в России, но, очевидно, жизнь развела их. Ольга поселилась в Москве у сестры Марии, вместе с ней разделяла её ссылку в Тарусе и вместе с ней эмигрировала во Францию. И там сёстры жили вместе и Мария, всегда опекавшая младшую сестру, в 1950 г. проводила её в последний путь.

Михаил Томара, оставшись в Сухуми, сумел стать консультантом в Совнаркоме Абхазии, затем заведовал книгохранилищем, передав туда свою библиотеку (с 1926 г — городская библиотека Сухуми). В 1927 г.он переехал в Москву, и как знаток Востока, писал статьи и книги о его народах, об исламе, читал лекции в Университете трудящихся востока, работавшем при Коминтерне, участвовал в экспедициях в Среднюю Азию и Курдистан… Но жёсткая политика власти по отношению к «бывшим» достала и его. В конце 1930 гг. он попал в Гулаг (Медвежьегорск в Карелии), где около 1940 г. его следы затерялись.

Младший их сын Алексей (р. 1906 г.) закончил Ростовский медицинский институт и служил врачом в санаториях Абхазии и Подмосковья. В 1937 г. он трудился в больнице Медвежьегорска, очевидно, чтоб быть около репрессированного отца.

С началом войны он работал по организации полевых госпиталей, а затем сам стал доктором такого госпиталя. О многом говорит, например, его письмо от 5 февраля 1944 г.: «Последний год я провёл очень бурно, пешком и на машине проделал путь от Астрахани до Мелитополя, всё время с боями и не было более или менее серьёзного боя нашей части, в котором я так или иначе не участвовал. Много испытал, много видел, много пережил, каким-то чудом не только здоров, но даже не был ранен» (РГАЛИ, ф.1448, оп.1, дело 239.л.5).

Алексей Михайлович Томара был награждён двумя орденами Красного Знамени и после войны продолжал лечить людей. В его семье выросли сын Георгий и дочь Ольга, которая вышла замуж за Олега Толстого – правнука Льва Толстого. Их сын Пётр Толстой — ныне известный журналист и зам. Председателя Госдумы.

Три дочери Ольги, эмигрировав, прожили до 1960-70 г. Успешнее всех была старшая Софья (в замуж. Кларк). Она стала известной журналисткой, объехала полмира, была Президентом Общества журналистов Нью-Йорка. Она приезжала в СССР, навестила места своего детства − Москву, Наро-Фоминск, Сухуми. Ирина замуж не вышла. Наталья стала женой бельгийца Бассинне, их дочь (1930 г. рожд.) жила в США, у неё два сына и дочь.

Завершает список третьего поколения полный тёзка своего деда Иван Фёдорович Мамонтов — третий и последний владелец Киреева. Он деятельно занимался его хозяйством и вывел его в число 25 самых прогрессивных московских усадеб. Был нанят грамотный управляющий, который активно вводил новшества – напр., редкий тогда восьмипольный севооборот, выписали из заграницы сеялки, жатки и бороны, завели породистых коров. Хозяйство имело излишки овса, ржи, сена, клевера, продавая их на рынке, а фруктами, овощами и молоком обеспечивали и себя, и многочисленных родных. В лесу вели только рубки ухода и выращивали ели на продажу. В усадьбу провели водопровод и электричество, которые были и в домах служащих.

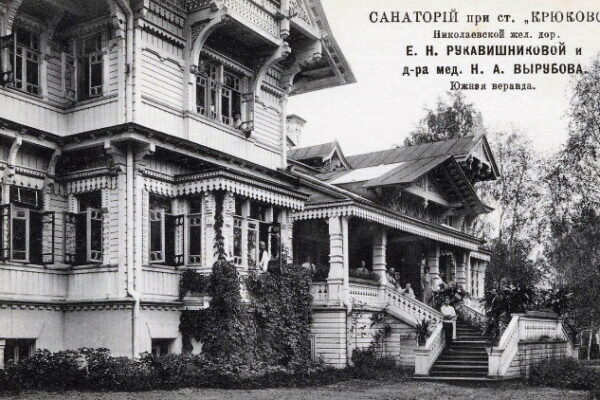

Иван поддерживал стиль жизни, сложившийся при отце и часто собирал всех родных на праздники, конские скачки, семейные торжества. На его свадьбе с Зинаидой Рукавишниковой присутствовало 60 родных и близких. Он отремонтировал семейный храм, возобновил в нём службы. На этом событии, при большом сборе публики, пел хор Императорской оперы под управлением их родственника Н. В. Мамонтова.

Однако в 1895 г. семья Ивана переехала из Москвы в Петербург и жизнь в Кирееве стала затихать, хотя на лето приезжала мать с сыновьями – Всеволодом, Фёдором и Сергеем − последними жителями Киреева. Переезд в Петербург был определён тем, что Иван стал совладельцем и одним из директоров Товарищества «Невский механический завод». Но с банкротством С. И. Мамонтова − главного его владельца, с продажей всего его имущества, Иван потерял свои акции и доходы. Возможно, это была одна из причин продажи им Киреева в 1905 г. Этим завершилась полустолетняя история владения Мамонтовыми этого имения.

О дальнейшей жизни семьи Ивана известно, что они вернулись Москву, жили в съёмных квартирах, Иван стал директором большого конного завода и хорошо зарабатывал. Но в 1912 г. семья перенесла горе − умер старший сын Всеволод в возрасте 18 лет. Братья Фёдор и Сергей участвовали в 1 мировой войне в чине поручиков, после развала фронта вернулись в Москву и, оценив ситуацию, ушли в 1918 г. в Белую армии. В своей книге «Кони и люди» Сергей пишет: «мать и отец собрали нам с братом один чемодан на двоих и проводили нас на Брянский вокзал и с тех пор мы их больше не видели»(с.25). Семья была разбита − Иван Фёдорович умер в Москве от тифа в 1920 г., а его жена, уехав в эмиграцию, тяжело заболела и ушла из жизни в 1925 г., похоронена в Берлине.

О дальнейшей жизни семьи Ивана известно, что они вернулись Москву, жили в съёмных квартирах, Иван стал директором большого конного завода и хорошо зарабатывал. Но в 1912 г. семья перенесла горе − умер старший сын Всеволод в возрасте 18 лет. Братья Фёдор и Сергей участвовали в 1 мировой войне в чине поручиков, после развала фронта вернулись в Москву и, оценив ситуацию, ушли в 1918 г. в Белую армии. В своей книге «Кони и люди» Сергей пишет: «мать и отец собрали нам с братом один чемодан на двоих и проводили нас на Брянский вокзал и с тех пор мы их больше не видели»(с.25). Семья была разбита − Иван Фёдорович умер в Москве от тифа в 1920 г., а его жена, уехав в эмиграцию, тяжело заболела и ушла из жизни в 1925 г., похоронена в Берлине.

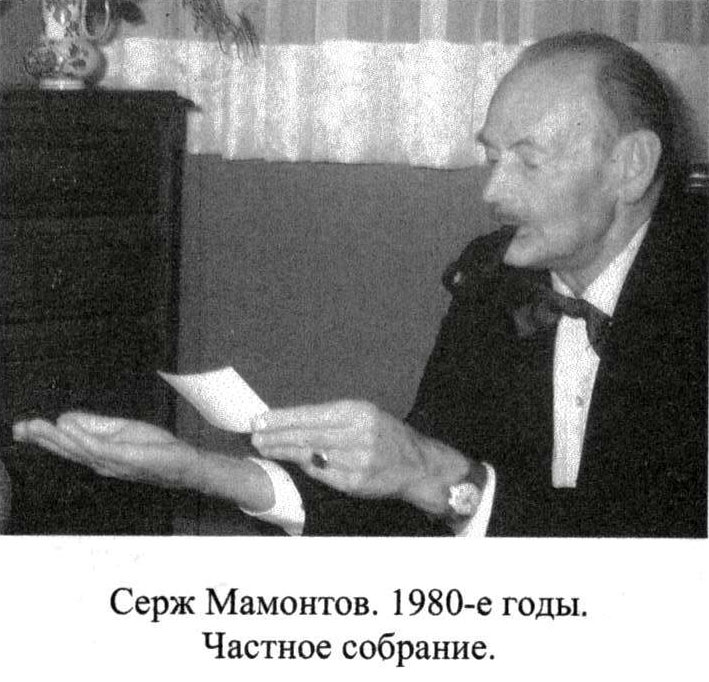

Братья вместе прошли Гражданскую войну и вместе с белыми ушли из Крыма. Фёдор заболел менингитом и умер в Константинополе. Сергею удалось эмигрировать. Его жизнь за границей полна приключений (напр., выращивал кофе в Центральной Африке, где попал в тюрьму, высказавшись в газете нелестно о президенте Дакоте), но он дожил до 89 лет, покинув мир в 1987г., позже всех ровесников по поколению. Его книга о Гражданской войне «Кони и люди» 1978 г. получила премию Даля в Париже и высоко оценена за правдивый рассказ о ней. На Сергее завершилась мужская линия потомков Фёдора Ивановича с фамилией Мамонтов.

Такова судьба последних поколений Мамонтовых, жизнь которых была связана с Киреевым. Это четверо детей Фёдора, их супруги и 11 их детей, в сумме 19 человек. Их постигла тяжёлая судьба, связанная с перелом эпох 20 века. Вот общий итог:

- Умерли своей смертью до 1917 года – 3 человека,

- Погибли в событиях революции и войны – 6 человек,

- Уехали в эмиграцию – 9 человек,

- Выжил, оставшись в России – 1 человек – Алексей Томара.

- Сегодня нет потомков Фёдора Ивановича с фамилией Мамонтов.

- В России живут потомки Алексея Томара – семьи его дочери Ольги и сына Георгия.

- Во Франции и США живут потомки Александра Тучкова и Натальи Томара.

Источники.

Арезон Е. Савва Мамонтов. М., 1995.

Арзуманова О.И. Савва Мамонтов, его предки и потомки. Сергиев Посад-Абрамцево, 2002.

Аронов А.А Золотой век русского меценатства. М.,1995.

Грабарь Игорь. Моя жизнь. Автомонография. М., 2001.

Зилоти В.П. В доме Третьякова. М., 2016.

Мамонтов С.И. Походы и кони. М., 1988.

Некрасов М.А., Дубинина Л.В. Мамонтовы. Начало династии. М., 2016.

Некрасов М.А., Дубинина Л.В. Мария Фёдоровна Якунчикова. Жизнь и деятельность. М., 2019.

ОР ГТГ. Фонды 10, 54.

Пастон Э.В. Абрамцево. Искусство и жизнь. М., 2003.

РГАЛИ. Фонд 427, 1448.

Рунова Т.Г. Мамонтовы. Портреты и судьбы. М., 2018.

Савинова Е.Н. Сельские усадьбы московских предпринимателей. Конц19-нач.20 в. М.2008.

Химки и окрестности. Очерки из истории. К 60-летию г. Химки. Химки. 2000.

-0 Комментарий-